马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转人网

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册

x

屈原《离骚》作于安徽陵阳考

钱 征

2001年9月第1版、2015年1月第2版,2017年3月第3次印刷(总第15次印刷),由北京大学出版社出版的,孙静、周先慎编著的《简明中国文学史》第二章“屈原”指出:“屈原是我国文学史上出现的第一个创作丰富并有极高艺术造诣的诗人,也是使‘楚辞’这种新诗体继《诗经》之后屹立在我国文坛上的奠基人。从屈原以后,楚辞体成为我国古典诗歌的基本形式之一,并成为不久以后汉赋体制形成的重要来源。”我在这里引用这段话,看重的是那“第一个”三个字。

该章第二节《离骚》云:“《离骚》是屈原的代表作,也是我国古代最长的一首抒情诗。全诗二千四百九十字,反映了丰富的内容。它通过诗人大半生斗争历史的记叙和复杂痛苦感情的抒发,展开了楚国政治状况和政治斗争的广阔画面,表现了诗人崇高的思想情操。”我在这里引用这段话,看重的是那“大半生”三个字。

北京大学一级教授、我国楚辞学权威游国恩先生,中华民国二十六年一月初版、中华民国三十六年三月再版的《读骚论微初集》云:屈原生于公元前343年,卒于公元前277年,享年67岁。其中,公元前286年,屈原58岁时,再放于安徽陵阳,并待了九年时间,创作了《哀郢》等诗篇。就屈原的年龄来说,58岁的诗人,用“大半生”来表达,也是说的过去。

我的《屈原<离骚>作于安徽陵阳考》一文,好多年前就动笔写了。写了又改,改了又改,不知是几稿了。原来,我准备待淮南市疑似考烈王墓发掘的出土文物报告出来,才公开发表我的论文。现在看来,有点不现实了。

2015年8月,我得了食道癌。因长期治疗和服用靶向药,2019年5月,我的心脏安放了支架。2023年11月1日,我进行了年度体检,血糖等指标不理想。今年,是屈原逝世2300周年,又是池州市屈原学会成立10周年。前者百年一遇,后者十年一遇。人生,难得百年;人生,有几个10年?丑媳妇,迟早都得见公婆。于是,决定将拙稿拿出来,请大家批评指正。

一、《离骚》是屈原的代表作品

《辞海》云:“离骚,《楚辞》篇名。战国楚人屈原作。”

北京大学出版社出版的《简明中国文学史》(第二版)第23页云:“《离骚》是屈原的代表作,也是我国古代最长的一首抒情诗。”

安徽阜阳汉简《楚辞》,仅残存两片。一片是《离骚》第四句“惟庚寅吾以降”中的“寅吾以降”四字;另一片是《九章·涉江》里“船容与而不进兮,淹回水而凝滞”两句中的“不进䄎奄回水”六字,其中“水”字仅残存一笔。阜阳汉简《楚辞》虽仅残存九字,但它却是目前所见到的两千多年前《楚辞》的最早写本,可谓一字千金,十分珍贵。请读者注意地理位置,阜阳乃寿春近地,陵阳也乃寿春近地,一北一南耳。

古往今来,主流看法:《离骚》是屈原的代表作品。但是,也有不同的学术观点。如何天行《楚辞作于汉代考》认为,《离骚》并不是什么屈原所作,而是西汉淮南王刘安所作。对此,1983年7月16日,汤炳正《屈赋新探》“后记”已作批驳,简述如下:

一九八三年《文物》第二期,发表的《阜阳汉简简介》报道,经考古界的分析,出土器物上有“女(汝)阴侯”铭文及漆器铭文纪年最长为“十一年”等资料,确认墓主是西汉第二代汝阴侯夏侯灶,他是西汉开国功臣夏侯婴之子,卒于文帝十五年(公元前165年)。故阜阳汉简的下限,不得晚于这一年。

据《史记·淮南衡山列传》:淮南厉王以谋不轨死,“孝文八年”,乃封其子刘安为阜陵侯,其时刘安仅七、八岁;“孝文十六年”,又改封刘安为淮南王;武帝即位,“建元二年”,淮南王刘安入朝。

又据《汉书·淮南衡山济北王传》所叙淮南王刘安受封的时间,与《史记》全同。惟于武帝时刘安入朝之下,补入武帝“使为《离骚传》,旦受诏,日食时上”等语。

何天行《楚辞作于汉代考》,以为《离骚传》即《离骚赋》,从而得出《离骚》乃淮南王刘安所作的结论。但是,刘安入朝作《离骚传》的时间,是汉武帝建元二年。那么,为什么阜阳汉简楚辞《离骚》竟会在死于二十六年以前的汝阴侯夏侯灶的墓中出现呢?那时的刘安,不过十四、五岁,且并无入朝武帝之事。这中间,何况还隔着景帝一个朝代呢!可见,刘安作《离骚》之说,在学术上不可取。

二、《离骚》的创作时间是在《哀郢》之前

《离骚》的写作时间,大体上有二说。以司马迁为例,据《史记·屈原贾生列传》,《离骚》的写作时间应在被楚怀王疏远之后;而司马迁《报任安书》又说“屈原放逐,乃赋《离骚》”,则在楚顷襄王当朝、诗人再放江南时。至今,尚无定论。司马迁采风,去过长沙、汩罗等地。惜司马迁(约公元前145年—?)生活的年代,与屈原生活的年代,时间已隔百余年了。

到了东汉,《离骚》的写作时间,就更说不清了。如班固(公元32年—92年)《离骚赞序》云:“《离骚》者,屈原之所作也。屈原初事怀王,甚见信任。同列上官大夫妬害其宠,谗之王,王怒而疏屈原。屈原以忠信见疑,忧愁幽思而作《离骚》。‘离’,犹遭也;‘骚’,忧也,明已遭忧作辞也。是时周室已灭,七国竝争。屈原痛君不明,信用群小,国将危亡,忠诚之情,怀不能已,故作《离骚》”。其中,“是时周室已灭”一句,明显有误。史实是公元前256年,即周郝王五十九年,秦大将赢摎攻韩,陷阳城(河南登封),斩首四万。攻赵,陷二十余县,斩杀及俘虏九万。周郝王姬延大恐,与燕、楚密谋联合各国,再缔合纵盟约攻秦。秦即起兵攻周,掳姬延入秦,既而释归。姬延寻卒,周亡,立国八百七十九年。至周亡时,屈原早已逝世了。

王逸,南郡宜城人。东汉安帝元初中(公元119—120年之间)举上计吏(年终向中央报告地方政情的官员),留为校书郎;顺帝时,官至侍中。著《楚辞章句》十六卷,当完成於公元120年前后。此时的王逸,与屈原生活的时代,时间大约相距400年了。王逸的《楚辞章句叙》为全书总叙,系选自《楚辞章句补注》卷一(清同治十一年金陵书局校刊汲古阁本),可供参考。

由于年代久远,关于屈原创作《离骚》的时间,人们进行艰难的分析与研究。以郭沫若《屈原研究》(增订本)为例,就有四处:

第一处是该书第34页,1942年2月,郭沫若在“屈原身世及其作品”中指出:总之,《离骚》是屈原在顷襄王时真正被放逐后的东西,是屈原的晚期作品,也是他最成熟的作品,《九章》中有好几篇都是这篇大作的前驱。看它已言到“济沅湘以南征,就重华而陈词”,可知它的作期是在到了江南以后,大约是在《怀沙》之前,在长沙时作的。

第二处是该书第44页至45页,1942年2月,郭沫若在“屈原身世及其作品”中指出:关于屈原放逐的年代,我的见解和旧时的人不同,我始终认定屈原在怀王时不曾被放逐。而他在顷襄王时的放逐应该在顷襄王六年以后。……在顷襄王六年议与秦恢复旧好,到七年公然又腆颜事仇的时候,屈原一定力争过,但他终竟遭了失败,故他的放逐当在这一二年间或稍后。《离骚》上所说的“初既与余成言兮,后悔遁而有他”;《抽思》上所说的“昔君与我成言兮,曰黄昏以为期。羌中道而回畔兮,反既有此他志”,都应该是指斥的顷襄王初绝秦而又改变的这段事实。故尔《橘颂》以外的八篇和《离骚》《天问》都是顷襄王六七年以后的屈原的晚期作品。

第三处是该书的第89页至90页,1942年2月,郭沫若在“屈原的时代”中指出:他的遭放逐应该在顷襄王七年或其后的一二年中。楚怀王被秦人诈骗了去,囚死了,是在顷襄王三年。其后三年之间秦楚断绝了关系。到了顷襄王六年秦将白起伐韩于伊阙,斩首二十四万,秦人乘胜来威胁楚国,要与楚国决一雌雄。顷襄王受不过威胁,又才和秦人讲和,到第二年,更做了秦王的女婿。屈原始终是主张绝秦的人,他在生涯中所受的彻底的打击,就应该在这前后的几年内。

第四处是该书的第227页至228页,1953年3月,郭沫若在“《屈原赋》今译的《离骚》解题”中指出:《离骚》是屈原最成熟的作品。著作的时期,司马迁把它放在怀王时代,很不妥当。《离骚》中有“老冉冉其将至”的话,古人七十始称老,屈原必须至少到五十以上才能说得出。我以前又把它的时期定得太迟,定在《哀郢》之后,认为是屈原六十二岁将死时的作品,这也是不妥当的。像《离骚》这样的长篇大作,在作者必然要有精神上和体魄上相当的余裕才能产生。《哀郢》之后,在短促的逃难期间,不可能产生出这样充实的作品。因此,我推想这篇作品必作于《哀郢》之前。屈原在长期流窜中,是曾经在湘沅区域放荡过的。

三、《离骚》的创作地点是在安徽陵阳

我认为《离骚》的创作地点是在安徽陵阳,其理由如下:

(一)游国恩的《屈原年表》

1931年至1933年间,游国恩撰写专论九篇,曾以《读骚论微初集》的名字出版过。中华民国二十六年一月初版,中华民国三十六年三月再版。其第二篇《论屈原之放死及楚辞地理》附屈原年表:公元前343年、楚宣王二十七年,戊寅,屈原一岁,属虎。公元前286年、楚顷襄王十三年,乙亥,屈原五十八岁,再放於陵阳。公元前278年、楚顷襄王二十一年,癸未,屈原六十六岁。白起拔郢,烧楚先王墓夷陵。襄王兵散,不復战。东北保於陈城。是时屈子再放已九年,作《哀郢》已见意。在屈原年表里,游国恩教授明确认定,公元前278年,即楚顷襄王二十一年,屈原《哀郢》作于安徽陵阳。这一点,特别重要。公元前277年、楚顷襄王二十二年,甲申,屈原六十七岁。秦復拔楚巫黔中郡。是岁,屈子自沉卒。

在《论屈原之放死及楚辞地理》“一、屈原放逐时地考略”部分里,游国恩教授认为,屈原之放,前后凡两次:一在楚怀王朝,一在顷襄王朝。怀王时放于汉北,顷襄王时放于江南。汉北之放蓋尝召回;江南之迁一往不返。攷之史籍,参之楚辞,前后经历固不爽也。

屈子再放之地,其自述亦甚详,備见於《哀郢》《涉江》两篇中。按《哀郢》发端即云:“民离散而相失兮,方仲春而东迁。去故乡而就远兮,遵江夏以流亡。出国门而軫怀兮,甲之朝吾以行。”是屈子以是年二月之甲日,自郢都启行,顺流东下也。又云:“过夏首而西浮兮,顾龙门而不见。”此言离郢稍远,过夏水之首,曲折之处,望郢城之东门而不可见也。又云:“将运舟而下浮兮,上洞庭而下江。去终古之所居兮,今逍遥而来东。”此言浮江而下,经洞庭湖入江之处也。其行程乃自西而东,故曰逍遥来东也。又云:“背夏浦而西思兮,哀故都之日远。”夏浦者,夏水东迳沔阳入汉,兼流至武昌而会於江,谓之夏口,即今之汉口也。此言舟行至此,有怀郢都。故背夏浦而西思之,犹云西向长安而笑也,但悲喜之情异耳。又云:“当陵阳之焉至兮,淼南渡之焉如?”陵阳,即汉《地理志》丹阳郡属之陵阳县,在今安徽青阳县南六十里。其地居大江之南,庐江之北。此叙其东迁所至,越江南渡而达陵阳也。此下不復纪载地理,是屈子此行,迄於陵阳而止也。《招魂》乱辞云:“献岁发春兮,汩吾南征。”又云:“路贯庐江兮左长薄。”而终之曰:“魂兮归来哀江南。”参合而观之,则屈子或以顷襄王二十二年之春始发陵阳而至江南也欤?

屈子之居陵阳也,九年而不见召。故《哀郢》既念九年而不復,又叹壹反之何时。於是浪跡江湖,纵意所之,转溯湖湘,以入辰溆。此《涉江》所谓“哀南夷之莫吾知兮,旦余济乎江湘”也。又云:“乘鄂渚而反顾兮,欸秋冬之绪风”。鄂渚即今武昌。蓋屈子自陵阳泝江而上,復经其地也。绪风犹云馀寒言秋冬之绪风,证之《招魂》所纪时地,则其以是年之早春去陵阳而济江湘,愈可知也。又云:“乘舲船余上沅兮,齐吴榜而击汰。”又云:“朝发枉陼兮,夕宿辰阳。”辰阳,即汉《地理志》武陵郡之辰阳,今湖南辰溪县。溆浦,溆水之浦,今湖南有溆浦县。《水经注》云:“沅水东迳辰阳县东南,合辰水。旧治在辰水之阳,故取名焉。”又云:“沅水又东,历小湾,谓之枉渚。”又云:“溆水出大溆山,西流入沅。”是屈子既济江湘復上沅水以入辰溆,又可见矣。辰溆之地为五溪深处,人跡罕到,下文所谓深林杳冥,猨狖之居,山高蔽日,雨雪幽晦而无垠者是也。屈子之居是乡,为时甚短,蓋顷襄王之二十二年,秦復拔楚黔中,适当其棲息之地,故又下沅水而入於湖湘。《怀沙》一篇,即纪此行以向长沙之路。故有“浩浩沅湘,分流汩兮”之言。是时楚日以削,屈子不忍亲见亡国之祸,又冀以一死悟其君,故遂赴汩罗之渊而自沉。

综上所述,屈原《哀郢》作于安徽陵阳无疑。

(二)司马迁《史记·屈原贾生列传》

《史记》卷八十四、屈原贾生列传第二十四云,“太史公曰:余读《离骚》《天问》《招魂》《哀郢》,悲其志。适长沙,观屈原所自沉渊①,未尝不垂涕,想见其为人。及见贾生吊之,又怪屈原以彼其材,游诸侯,何国不容,而自令著是。读《服鸟赋》,同死生,轻去就,又爽然自失矣。”①[索隐]按:《荆州记》云:“长沙罗县,北带汩水。去县四十里是原自沈处,北岸有庙也”。[索隐述赞]屈平行正,以事怀王。瑾瑜比洁,日月争光。忠而见放,谗者益章。赋骚见志,怀沙自伤。百年之后,空悲吊湘。

请读者注意:在司马迁《史记·屈原贾生列传》里,《离骚》《天问》《招魂》《哀郢》是按屈原创作时间先后顺序并提的。即告诉我们,公元前286年、楚顷襄王十三年,乙亥,屈原五十八岁,再放于安徽陵阳。不久,屈原就在陵阳,潜下心来,撰写《离骚》。接着,屈原撰写《天问》。再接着,屈原撰写《招魂》。直到公元前278年、楚顷襄王二十一年,癸未,屈原六十六岁,白起拔郢,烧楚先王墓夷陵。顷襄王兵败,不復战。东北保於陈城。是时屈子再放已九年,作《哀郢》以见意。按郢破之时,屈子在放已久,而犹不见召;乃以次年初春自陵阳西南行,泝江入湖,上沅水而达辰溆。

公元前277年、楚顷襄王二十二年,甲申,屈原六十七岁。秦復拔楚巫黔中郡。是岁,屈原自沉汩罗江卒。按黔中,即屈原此行所至之地,棲息甫定,而秦兵大至,乃以是年孟夏下沅入湘,至於长沙。又踰月,赴汩罗而正命焉。

(三)班固《汉书·地理志》

《汉书》卷二十八上、地理志第八上,丹扬郡,故鄣郡。属江都。武帝元封二年更名丹扬。属扬州,户十万七千五百四十一,口四十万五千一百七十一。有铜官。县十七:宛陵,彭泽聚在西南;清水西北至芜湖入江;莽曰无宛。於朁。江乘,莽曰相武。春穀。秣陵,莽曰宣亭。故鄣,莽曰候望。句容。泾。丹阳,楚之先熊绎所封,十八世,文王徙郢。石城,分江水首受江,东至馀姚入海,过郡二,行千二百里。胡孰。陵阳,桑钦言淮水出东南,北入大江。芜湖,中江出西南,东至阳羡入海,扬州川。黝,渐江水出南蛮夷中,东入海。成帝鸿嘉二年为广德王国;莽曰愬虏。溧阳。歙,都尉治。宣城。

《汉书》卷二十八下、地理志第八下,先说秦地,于天官东井、舆鬼之分壄也;后说魏地,觜觿、参之分野也;接着,说周地、韩地、赵地、燕地、齐地、鲁地、宋地、卫地、楚地风俗之后,谈到吴地,斗分壄也。

诸读者注意班固的行文顺序和语境,是在说吴、粤时涉及屈原《离骚》诸赋的。引文如下:

吴、粤之君皆好勇,故其民至今好用剑,轻死易发。

粤既并吴,后六世为楚所灭。后秦又击楚,徙寿春,至子为秦所灭。

寿春、合肥受南北湖皮革、鲍、木之输,亦一都会也。始楚贤臣屈谗放流,作《离骚》诸赋以自伤悼。(师古曰:“诸赋,谓《九歌》《天问》《九章》之属。”)后有宋玉、唐勒之属慕而述之,皆以显名。汉兴,高祖王兄子濞于吴,招致天下之娱游子弟,枚乘、邹阳、严夫子之徒兴于文、景之际。而淮南王安亦都寿春,招宾客著书。而吴有严助、朱买臣,贵显汉朝,文辞并发,故世传《楚辞》。其失巧而少信。初淮南王异国中民家有女者,以待游士而妻之,故至今多女而少男。本吴、粤与楚接比,数相并兼,故民俗略同。

吴东有海盐、章山之铜,三江五湖之利,亦江东之一都会也。豫章出黄金,然菫菫物之所有,取之不足以更费。江南卑湿,丈夫多夭。

会稽海外有东鳀人,分为二十馀国。以岁时来献见云。

班固《汉书·地理志》的记载,早于王逸《楚辞章句》。安徽陵阳,先属吴地,后属越地,在屈原10岁时,既公元前334年,丁亥,周显王三十五年,楚威王六年,又属楚。也就是说,安徽陵阳“世传《楚辞》”。

(四)郭沫若的《屈原研究》

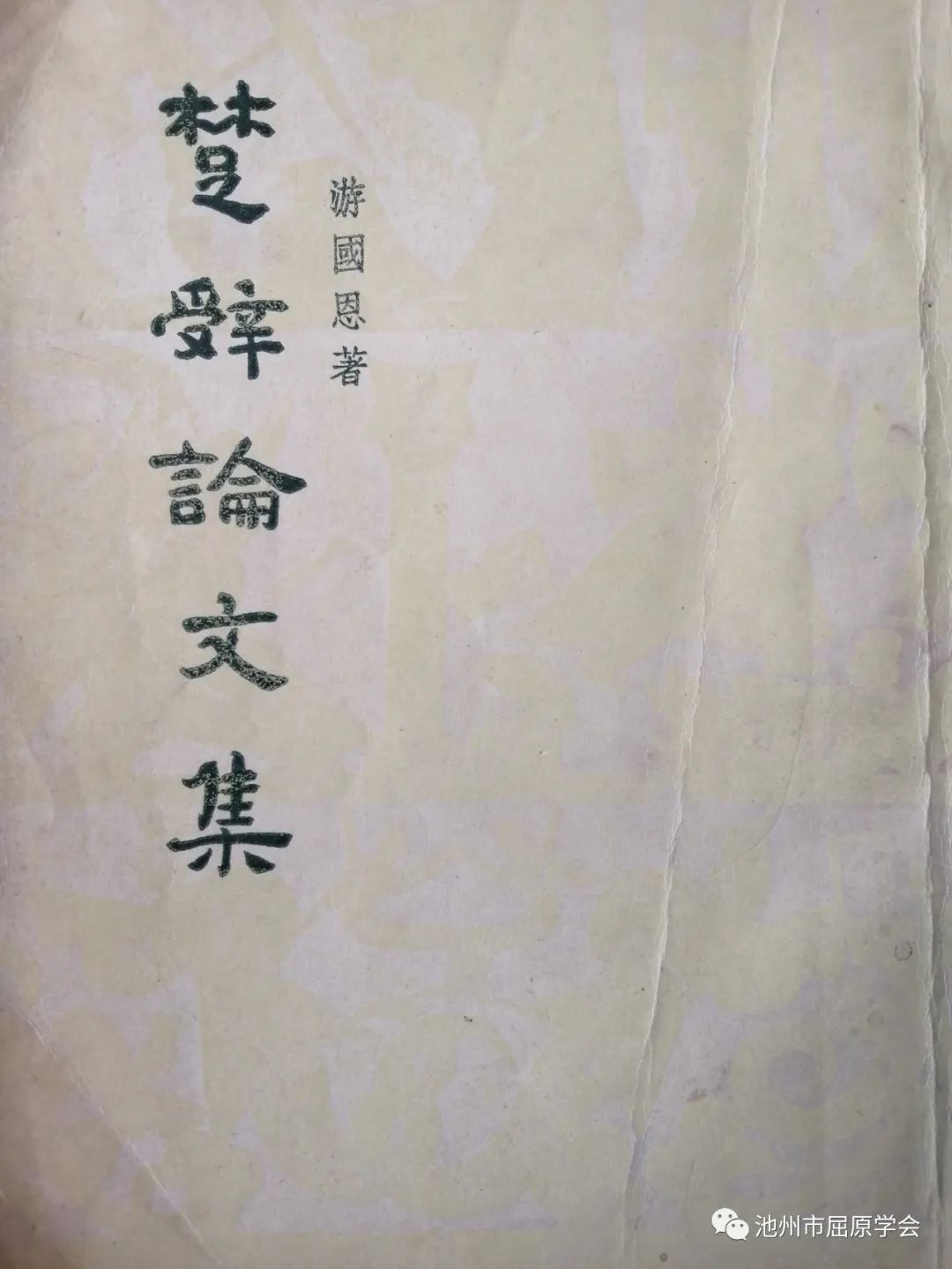

汤炳正在《楚辞讲座》第二讲“《楚辞》研究的代表性著作”中指出:郭沫若同志的《屈原研究》,也可以读一读。郭老是《楚辞》研究的专家,零散文章很多,而《屈原研究》是他的代表作。郭老从社会历史、屈原身世、作品等各个方面研究屈原,很有特点。他往往能提出一些比较新颖独到的看法。游国恩的《楚辞论文集》,是他一生研究《楚辞》成果的总结,有考证,也有评论。和郭沫若先生比起来,游先生的文章更精确,考证、研究更扎实。郭老的论点以新鲜见长,而游先生的论点则以踏实见长。

1953年3月31日,郭沫若在《离骚》题解时说:“像《离骚》这样的长篇大作,在作者必然要有精神上的和体魄上的相当的余裕才能产生。《哀郢》之后,在短促的逃难期间,不可能产生出这样充实的作品。因此,我推想这篇作品必作于《哀郢》之前。”

(五)汤炳正的《楚辞讲座》

汤炳正(1910—1998),字景麟,山东荣成石岛人。章太炎先生晚年的入室弟子。曾任中国屈原学会第一任会长,著名楚辞学专家。汤炳正治学严谨而识博思敏,常能小中见大,对屈赋中许多千秋难解之谜,均提出了新的见解,深受中外学界重视。

如汤炳正《楚辞讲座》第三讲“总论屈原”认为:“那时吴、越已灭,陵阳系安全大后方,优悠卒岁,满可以过安定的生活”。

再如汤炳正《楚辞讲座》第九讲“屈原流放的路线与沉江的年代”认为:“以上简略地解释了屈原为什么要从大后方的陵阳转向汉北。”

又如汤炳正《楚辞讲座》第十二讲“屈原与爱国主义”认为:“屈原是在楚顷襄王二年春开始流放的。他沿长江东下,直到今江西,即陵阳、鄱阳一带,一口气住了九年(《九章·哀郢》:‘忽若不信兮,至今九年而不复’)”。当时这一地区是很安全的,因为吴、越已灭,没有什么后顾之忧。”

“陵阳系安全大后方”“大后方的陵阳”,陵阳“这一地区是很安全的”,汤炳正这些论点,确实小中见大。《离骚》是屈原的代表作品,在陵阳大后方的出现,顺理成章,在中国文学史上确乎具有划时代的意义。

(六)丁家桐的《屈原的故事》

少年儿童出版社,成立于1952年12月28日,是新中国第一家以儿童少年为读者对象的大型综合性专业少儿读物出版社。该社出版的丁家桐编著的《屈原的故事》,“十四,《离骚》之歌”云:

陵阳,二千多年前,这儿是一片荒凉的山林,零零散散地住着几十户人家。当地的百姓知道,流放到这里来的是郢都的官员,起先有些好奇,也有些厌恶。后来他们见屈原待人谦和,彼此也就慢慢亲近起来了。他们帮助屈原搭了两间茅屋。年老的仆人,在山脚下开辟了荒地,屈原也跟着耕田播种。劳作之余,屈原到陵阳西北的九华山上向西方眺望,他看到的只有绵延不断的崇山峻岭。

在陵阳的穷山沟里,屈原度过了一年又一年。头上的白发渐渐多起来了,牙齿也一个一个地脱落了。他痛苦地感到,一个不被君王信用的臣子,就好像是一块无用的石头,被抛到野外以后,撂在那里,就再也没人管了。

屈原心里聚集了悲哀和愤懑。不管是热得叫人喘不过气来的夏天,还是雪花飘舞的冬天,他总是蹲在屋里,伏在几上,在竹简上写他酝酿已久的,一部名叫《离骚》的长诗。

……

作者简介

钱征(1952年4月— ),安徽省东至县大渡口镇人。祖籍为浙江省杭州市临安区。中共党员,中国作家协会会员,池州市退休干部。曾任浙江大学树人学院兼职教授,江苏教育学院兼职教授;池州学院佛教文化研究中心研究员;现任中国屈原学会理事、常务理事,池州市屈原学会的创会会长、屈原研究院院长,研究员。

来源:池州市屈原学会

|