- 积分

- 1499

- 金币

- 个

- 银元

- 枚

- 铜板

- 个

- 回帖

- 0

- 精华

- 好友

- 注册时间

- 2015-12-25

- 最后登录

- 1970-1-1

- 在线时间

- 小时

- 听众

- 收听

|

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转人网

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册

x

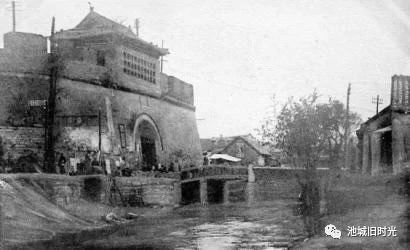

贵池秀山门、西庙及解厄井

李春生

贵池城西秀山门,是古池州城的一座城门。历史上秀山门,是宋朝池州太守为纪念梁昭明太子萧统,而将原城西的秋浦门易名为秀山门。

五、六十年代的时候,池州城的城墙和城门还有部分残存,尽管岁月沧桑,这些老城墙和老城门已经残缺不堪,但斑驳的城墙轮廓还依稀可见。特别是靠城西杏花村酒厂那一段城墙,尽管许多地方的城墙砖被人撬去建房铺路,但是祼露着的城墙,还形单影只的静卧在那里,城墙中夯实的黄土,覆盖着凄凄荒草,爬满疯长的藤蔓。我常常爬上这段只剩下黄土丘的城墙,在荒草丛中寻觅“地儿菜”、“苜蓿菜”。

这段城墙从现在的“大润发”,起起落落向西连接着“秀山门”。那时候的城里人对这个城门都不叫“秀山门”,都称其是“西门”。在这段残存的城墙里,当时还有许多单位座落在此处,如贵池杏花村酒厂、食品厂,都是依着城墙而建。

对于秀山门,楼山街的老居民有说不完的故事,一位年过古稀的王姓老人回忆说:“小时候,我们走过了西门顶,进了城门洞,照例对着城门拱形的门洞,一阵叫唤,听城门洞里传出来“嗡、嗡、嗡”的回音。的确,我亦有同感。那时候我的父母已经去世,他们的坟茔就在“二里半亭”,又叫清凉境。清明和冬至去坟前祭祀,都要经过秀山门,夏天经过那里,一进城门洞里感觉凉风习习,无比的凉爽,并且还有回音壁的效果,讲一句话,有浑厚的回音。紧挨城门口有一两间低矮的小屋,似乎是铁匠铺之类的小作坊。

出了城门,走不远就是三叉路口,左边的路是到南门的公路,正前方的一条路是往殷汇方向的。那时候的公路是用石子、黄土、砂子筑成,可能是汽车很少的原因,路面时时都很平整。再往前就是吊桥了,“吊桥”是地名,是城里通往殷汇方向公路上的一段公路,大概一百多米长,再往西是个上坡路叫坡儿上。”

叫“吊桥”的这段公路两边都是荷花塘。这段公路下边有个十米左右宽的涵洞,两边塘里的水是通的。这两边的塘其实都是古护城河的一部分,这条古护城河北起市二医院边的古护城河公园,那时候这段古护城河从二医院流向南边,古护城河与古城墙平行,古城墙在西南方向拐了个弯向东沿伸,古护城河也一路向东流去进入白洋河,而白洋河其实也是古护城河的一部分,古人巧妙的利用了这个天然屏障。古城墙始建于唐代,距今已有一千五百年历史了,想必叫吊桥的地方在唐代是有一座吊桥。随着时间的推移护城河失去了它的作用,于是被后人利用它来养殖。吊桥也不在了,上世纪五十年代西门的人还经常提起,但近几十年已无人提起,但这个名字留在我们这些老者的记忆里,今天我借此机会把它讲出来。”

秋浦门易名为秀山门,是为纪念梁昭明太子的, 昭明太子就是南朝梁文学家萧统,字德施,小字维摩,南兰陵(今江苏常州西北)人,出生在襄阳,是梁武帝萧衍的长子。天监元年(502年)被立为皇太子,中大通三年(531年)四月去世,年仅31岁。谥昭明,世称“昭明太子”。萧统自小聪颖过人,仁德孝善。当时石城县(今贵池市)属朝廷“内郡”的宣州,天监年间(502—519年)石城大旱,萧统特来池赈灾,深受池州人民爱戴。 萧统是位博学的文学家,酷爱池州秀丽的山水,久居石城秀山隐山寺,食秋浦河的鱼,称赞水好鱼美,誉封“贵池”。他常到秋浦玉镜潭(今灌口乡杨桥村郎山崖下秋浦河与大王河交汇之处)的牯牛石垂钓,后人尊称这块奇异的牯牛石为“昭明钓台”,闻名千古。古人吟唱“萧梁今已远,千古仰风流。犹见高台峙,常怀帝子游”的诗句。1986年3月1日《人民日报·海外版》向全世界报道昭明钓台列为我国名胜古迹“十大古钓台”之一,饮誉海内外。

萧统在池州人的心目中完全由人变成了神。自建西庙后,池州城乡,许多地方都供奉昭明太子的祭祀活动规格非常高。农历八月十二日,由州府最高长官亲自率领大小官吏到西庙迎神到祝圣寺,十五日开始在府城举行盛大的傩仪祭神活动,直到十八日送神归庙。晚唐诗人罗隐曾在西庙作五绝赞颂:“秋浦昭明庙,乾坤一白眉。神通高学识,天下鬼神师”。这些是府城里的盛况,而在乡间又是一番热闹景象。乡间的大小庙宇,由于各村社、各宗族请神的太多,只好在昭明神像前设立若干昭明太子牌位,以供乡民请神。所以昭明神像又俗称“案菩萨”,奉为“土主”,表明原始的土地崇拜,已打上了封建时代的烙印。这种迎送案菩萨的风俗,在池州城里一直延续到解放前夕。 自从在城西建了西庙后,才有了池州古十景之一“西庙霜枫”,西庙位于现在的昭明大道与杜坞路交叉口的西南角。西庙又称文孝庙,在贵池城西约四里处,唐时始建。历代都经过不同程度的修葺。建国后,西庙一度为县陶瓷社所占有,至70年代全部倒塌,只剩下门前的一只石狮和庙前称“解厄泉”的水井,后来听人说“解厄泉”的井圈被人偷走,人们只好找来一个大破缸扣在上面,以防不慎掉入井里。

关于解厄井还有一段流传坊间的故事:“解厄泉很有名气,其一,它日夜伴着池州百姓供奉的神——昭明太子;其二,此水能解人的厄运。它能解好心、善心人的厄运,不能解坏人、恶人的厄运,要不然,老百姓也不会叫它解厄泉了。

起先,古井是一眼泉。有一年大旱,众多水源枯竭,田地禾苗枯黄。而这眼泉却水清波满,当地百姓取其水灌溉庄稼,取得水多,泉底的水便翻涌不歇,从没干涸过。百姓有了水喝,田地里的庄稼有了泉水的滋润,这年的收成比每年都好。百姓感念解厄泉的水泽,捐资出力,修了一眼井,刻名解记,以示崇敬。

井的年代很早,在建西庙之前就有井,为什么这么说,有一个 故事,可以验证。池州百姓为感念南朝梁昭明太子的恩德,准备为其修庙供奉金身。四方寻址,最后选得“解厄泉”这块风水宝地,而建庙所选的名贵楠木本地奇缺 ,外买耗资巨大,本地财力无法支撑。此时,解厄泉是十分欢迎昭明太子的金身在此落户,很急切地从井中冒出一根粗大的楠木,被人发现抽出,紧跟着又冒出一根,庙建好后,人们发现,从井中抽出的木头一根不多一根不少,正正好。 既然木头是井里冒出来的,那井的存在也就早于西庙了。井水一直是满的,清碧澄明,如一面镜子,伸头一望,能照出人的内心。”

七十年代我曾去过建在西庙陶瓷社,看望那里的职工光玉,他和我是一起招工到手管局,后来分到陶瓷社的。陶瓷社的生产作坊就设在西庙的大殿内,烧制窑货的龙窑,又称长窑,它依一定的坡度建筑,以斜卧似龙而得名,依地势由北至南静卧在西庙的院墙外坡地上。我去的时候是停火出货的时候,没有看到那种烈火熊熊的烧窑场面。

龙窑采用自然通风方式,以杂柴、松枝等植物为燃料,窑内火焰多平行窑底流动。加上此种窑建在山坡上,火焰抽力大,升温快,降温也快,可以快烧,同时装烧面积大,产量高。那个年代,家里烧的都是红泥小火炉,装水要用水缸,腌菜,腌鱼和肉都需要缸和钵,火桶里要火钵,市场上窑货的需要量是很大的。陶瓷的窑货作坊就在大庙里,工人整天和泥巴打交道,我进去看过他们操作,光线很昏暗,庙里阴森森的,不远处还几尊菩萨冷漠的望着操作的工人,是嗔怪他们不该打扰了庙堂这个清静之地,不知道此时,那位昭明太子“案菩萨”心里又是如何想的?该不会拒绝这人间烟火味吧!

从秋浦门到秀山门,西庙的霜枫已逾千年。古今多少事,都付笑谈中。

|

|